Era um mais um dia comum comum, daqueles que começam antes mesmo do despertador tocar. O ônibus 376, abarrotado de pessoas e pensamentos, parecia uma cápsula coletiva de pressa e preocupações.

Sentada, perdida entre a angústia de atrasos e as pendências de ontem que se acumulavam em minha cabeça, mal percebi quando um par de olhos pequenos, curiosos e inquietos, pousou sobre mim.

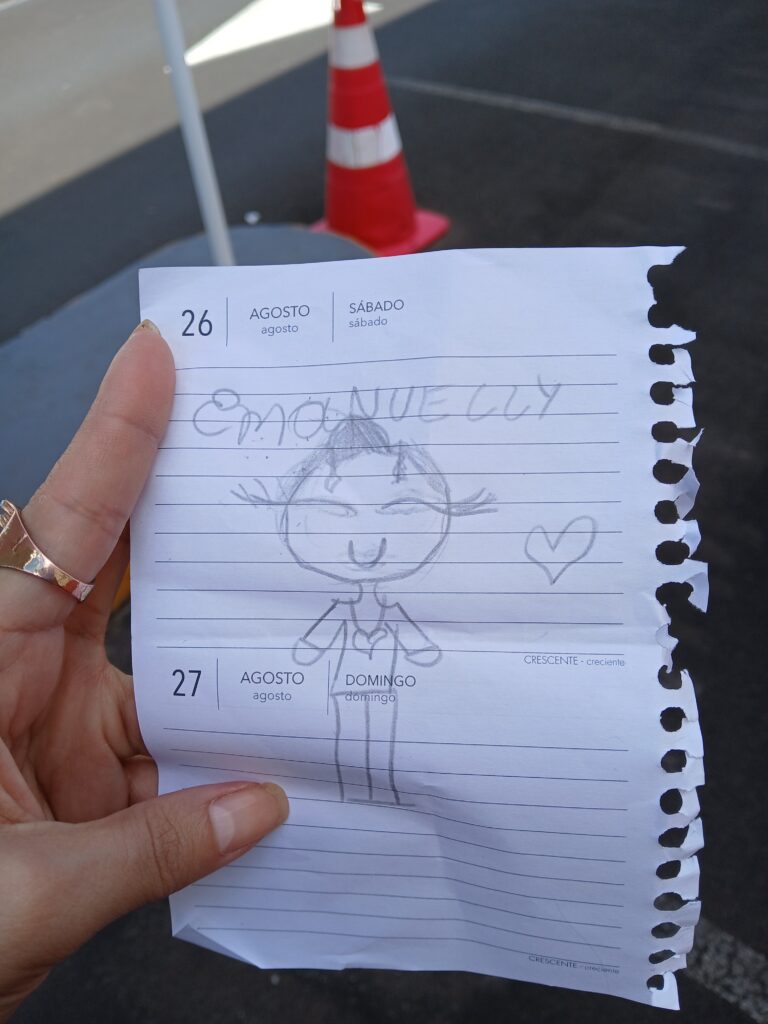

A menina não tinha mais que oito ou nove anos, estava sentada a uns três metros de distância, ao lado da mãe, que parecia mais interessada em uma conversa com outra passageira. As duas estavam viradas para o corredor, o que dava à pequena uma visão privilegiada de todos nós, os ocupantes da fileira oposta. E foi em mim que ela fixou o olhar. Primeiro, achei que era coincidência. Sorri de leve, aquele sorriso protocolar de quem tenta parecer simpático sem querer se envolver. Voltei à minha bolha de pensamentos, mas logo percebi que o olhar dela ainda estava lá, só que agora com um detalhe a mais: uma agenda e um lápis surgidos não sei de onde.

Aos poucos, fui entendendo o que estava acontecendo. Ela estava me desenhando. Eu, no meio da minha confusão mental, era a musa de uma artista mirim, que desenhava com a intensidade e a vergonha de quem sabe que o talento é uma arma perigosa. Para não assustá-la, fingi que não percebi, deixando-a livre para criar.

Quando a menina terminou sua obra-prima, aconteceu o que parecia inevitável. Com o desenho pronto, ela pediu permissão à mãe para me entregar. Foi aí que a poesia do momento encontrou a dura prosa da realidade. A mãe, com um tom firme, quase autoritário, disse: “Não.” E ainda reforçou que ela deveria parar de desenhar pessoas, como se fosse um crime artístico em potencial. A menina, sem graça, obedeceu. Guardou a agenda e passou o restante do percurso em silêncio, como se o lápis tivesse sido um sonho que ela acabara de acordar e esquecer.

Antes de descer na minha parada, decidi intervir. Caminhei até a dupla e, com um sorriso que eu esperava ser desarmante, perguntei à menina se podia ver o desenho. A mãe, no entanto, foi mais rápida e já começou a pedir desculpas, imaginando que eu estava ali para reclamar ou dar uma lição de moral. Interrompi sua ladainha com a delicadeza de quem está prestes a elogiar um quadro em uma galeria: “Pelo contrário, eu fiquei curiosa. Adorei saber que fui desenhada por uma artista.”

A menina, tímida, olhou para a mãe, que hesitou, mas acabou permitindo. Quando vi o desenho, confesso, era mais um retrato de ideias do que de traços fiéis. Meu nariz estava um tanto maior, minha expressão parecia de alguém muito mais sábia do que eu de fato era. Mas era lindo. Era a visão dela sobre mim. Sorri, agradeci e aproveitei para dizer algo à mãe, com o cuidado de quem pisa em ovos: “Sabe, é tão bonito ela desenhar assim. A senhora deveria incentivar. Nunca sabemos onde isso pode levar.”

A menina sorriu de canto, como quem guarda um segredo que ninguém pode tirar dela. A mãe pareceu pensativa, mas não disse nada. Desci do ônibus com a sensação de que, talvez, aquela conversa tivesse plantado alguma semente.

E fiquei pensando no quanto somos rápidos em podar sonhos. Muitas vezes, o que cortamos nas crianças não são apenas hobbies ou distrações, mas asas. Tudo por causa dos nossos medos, das nossas pressões, das nossas próprias frustrações. Talvez a pequena artista do ônibus nunca vá expor no Louvre, mas, naquele momento, ela pintava o mundo do jeito dela dentro do coletivo 376. E isso já era uma obra-prima.